|

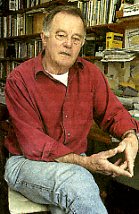

Und die Namen werden doch genannt Karl Wenchel, Ortshistoriker von Messel, kämpft verbissen für eine Gedenktafel, die an die jüdischen NS-Opfer erinnern soll - notfalls auf seinem eigenen Grundstück Von Katja Irle Es waren die Namen, an denen Karl Wenchel gescheitert ist. Das hätte nicht so kommen müssen. „Zum Gedenken an die jüdischen Opfer 1933 bis 1945" - so könnte vielleicht der Konsens lauten. Damit wäre alles gesagt gewesen. Der Satz hätte alle gemeint, aber niemanden genannt. Eine saubere Lösung. Hätte. Könnte. Wäre. Aber Karl Wenchel ist ein Querkopf. Einer, der immer in die entgegengesetzte Richtung laufen muss, wenn sich die anderen bereits ums Ziel geschart haben. „Karl, Du hast eine dicke Haut", sagt seine Frau. „Ich könnte so was nicht." Karl Wenchel kann. In seinem Arbeitszimmer im alten Ortskern der 4000-Einwohnergemeinde Messel bei Darmstadt stapeln sich Bücher und Papiere auf dem Tisch. Im Regal steht ein Ordner mit dem aufgeklebten Zettel „Ortsgeschichte". Darin hat der Rentner alles gesammelt: Seine Stellungnahme zum Beschluss der Gemeindevertretung zum Tagesordnungspunkt Gedenktafel in der Sitzung vom 6. Mai 1996. Sein Gedächtnisprotokoll über die Gemeindevertretersitzung im vergangenen Jahr, in der das FDP-Mitglied Wenchel „sein Waterloo" erlebte. Sein Schreiben an den evangelischen Kirchenvorstand, der seine Bitte um eine namentliche Erinnerung an die jüdischen Messler NS-Opfer ebenso ablehnte wie das Parlament. Jahrelang hat Karl Wenchel Anträge gestellt, sie wieder zurückgezogen, um sie - leicht verändert - nochmal zu präsentieren. Vergeblich. Seine Vorgehensweise war nicht immer geschickt, Diplomatie ist nicht seine Sache. Hätte er nicht auf die Namensnennung bestanden, hätte vermutlich jene Parlamentssitzung im vergangenen Jahr anders geendet. Doch so argumentierte die SPD, man wolle die Personen nicht - oder noch nicht - benennen, weil man sonst Gefahr laufe, jemanden zu vergessen. Und in der CDU-Fraktion sagte jemand jenen Satz, der das beschauliche Messel für ein paar Tage in die Schlagzeilen der überregionalen Medien brachte: Die Nennung der Opfernamen könne die Nachfahren der Tätergeneration traumatisieren. Ein Satz, so ungeheuerlich, dass ihn Karl Wenchel bis heute kaum glauben kann. Genauso wenig wie den Inhalt der anonymen Briefe, die er, so erzählt er, wenige Tage nach der Sitzung erhalten hat. Damals wollte er darüber nicht öffentlich reden. Mittlerweile hat wieder der Querkopf in ihm das Sagen, und er zitiert aus den Schreiben: „Hallo Karl, was soll das Gemache mit den Juden. Du bist krank im Kopf“, habe da beispielsweise gestanden. Karl Wenchel hat ein dickes Fell - und er genoss auch die Aufmerksamkeit, die die Medien ihm widmeten. Vor allem das hat man ihm übel genommen. Dass zwei Wochen lang niemand mehr vom Messler Urpferdchen aus der Fossiliengrube sprach, sondern nur noch vom Streit um das Gedenken an jüdische NS-Opfer. Es sei ja nun eben gar nicht so, dass man in Messel nicht der Opfer gedenke, sagt Bürgermeister Udo Henke. Das stimmt. Am Friedhof erinnert ein großer Findling an „alle Opfer der Gewaltherrschaft". Man pflegt das ritualisierte Gedenken an Jahrestagen. „Allgemeines Blabla landauf, landab", nennt Karl Wenchel diese Art der Erinnerung. Deshalb besteht er auf der Personalisierung. Deshalb will er die Tafel mitten im Ort anbringen. Für jeden sichtbar. Auch für die, die bei der Reichspogromnacht mit dabei waren. Damals beobachtete Karl Wenchel von seinem Elternhaus aus das Geschehen und sah, dass man „die Juden wie Schlachtvieh zusammentrieb". Viele hätten emigrieren können, sagt Karl Wenchel, aber eben nicht alle. Und um die gehe es ihm. „Wenn diese Namen verschwinden, dann gibt es überhaupt keine Erinnerung mehr an die Juden in Messel. Dann ist alles weg", sagt der Ortshistoriker. Er hat sich das schon oft vorgestellt, wie es sein könnte, „wenn die Dorflehrerin mit ihrer Schulklasse an der Namenstafel vorbeigeht und die Kinder fragen: ,Was ist denn Euthanasie?'". „Und dann müsste sie antworten." Karl Wenchel malte sich aus, dass die Lehrerin erzählt, wer Maria Wenchel war, die Frau seines Onkels. Und warum sie am 18. Juni 1944 in der so genannten Heilanstalt Eichberg im hessischen Rheingau starb. „Weil man sie nämlich dort per Führerbefehl vernichtet hat", sagt Karl Wenchel. Genauso wie Arthur und Herbert Neu, die am 18. März 1942 aus ihrem Haus in der Messler Holzhäusergasse, nur wenige Meter entfernt von Wenchels Elternhaus, von der Gestapo abgeholt, ins Ghetto Lublin deportiert wurden und vermutlich später im Konzentrationslager Sobibor umkamen. Genauso wie das Ehepaar Eduard und Berta Neu, deren Haus in Messel man, wie es hieß, zwangsverkaufte, ganz so, als handele es sich um ein Objekt, dessen Besitzer in Finanznöte geraten seien. Eduard und Berta Neu kamen im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben. Und dann ist da noch Gretel Siegrist, die an den Folgen eines Bombenangriffs starb und deren Grab, sagt Karl Wenchel vorwurfsvoll, „nach abgelaufener Liegefrist beseitigt und der Grabstein einfach entsorgt" wurde. Etwas mehr als 1000 Einwohner hatte Messel in der NS-Zeit. Karl Wenchel war noch zu jung für die Hitler-Jugend und „wartete brennend darauf, endlich aufgenommen zu werden, um der Eintönigkeit des Dorflebens zu entkommen.“ Rückblickend betrachtet, sei die Pogromnacht das Schlüsselerlebnis für ihn gewesen, erinnert sich Wenchel an die seltsame Mischung aus Abscheu und Faszination, die er als Kind für die Nationalsozialisten hegte, ohne Zusammenhänge begreifen zu können. „Es hat lange gedauert, bis ich das wirklich reflektiert habe", sagt er heute. Seitdem verbringt er seine Zeit damit, in Archiven Material zusammenzutragen, mit Holocaust-Überlebenden zu reden - und unbequeme Forderungen zu stellen. Nachdem die Kommune die Gedenktafel abgelehnt hatte, reichte Karl Wenchel seinen Antrag bei der evangelischen Kirchengemeinde ein. Wenn schon die politische Gemeinde die namentliche Erinnerung nicht will, sollte sie wenigstens auf dem Gelände der Kirche einen Platz finden. „Ich dachte: Das kann die Kirche nicht ablehnen", sagt Karl Wenchel und verharrt einen Augenblick regungslos auf dem Drehstuhl, „ich war blauäugig." Richtig abgelehnt hat die Kirche nicht. Aber auch nicht richtig zugestimmt. „Wir wollen ja namentlich erinnern. Aber Messel ist noch nicht soweit", sagt das Pfarrer-Ehepaar. Monatelang haben sie im Gemeindebrief Für und Wider gegeneinander abgewogen. „Wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand", bedauert Pfarrerin Elke Burgholz. „Wenn die Leute sich erinnern sollen, müssen wir diplomatisch sein." Messel ist noch nicht so weit — mehr als 60 Jahre nach dem Holocaust. Die von Karl Wenchel erhoffte „Lawine von Medienanfragen" ist längst Geschichte. Sie rauschte so schnell vorbei wie sie gekommen war, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Nein des Kirchenvorstands ist heute nicht mehr als eine Fußnote einer Debatte, die keiner mehr führen will. Von einem Mitglied der Kirchengemeinde kommt der gut gemeinte Vorschlag, der Ortshistoriker solle doch sein Wissen „in eine Handreichung für die Messler Grundschüler" einarbeiten. Aber Karl Wenchel rennt schon wieder mit dem Kopf Richtung Wand. Er will Spenden sammeln und die Gedenktafel mit den Namen an seinem eigenen Haus anbringen - mitten im alten Ortskern. Frankfurter Rundschau - 10.5.03 - Bild: Heiler - mit freundlicher Genehmigung der Frankfurter Rundschau |

|

Querkopf? Oder “nur” ein Freund von Wahrheit und Aufrichtigkeit? Ist die Zeit noch immer nicht “reif”? webmaster |